18 Agosto 2013

le donne vendono, soprattutto se oggettivate e sessualmente disponibili.

La violenza vende, dalla moda alle comunicazioni sociali, soprattutto se per parlarne si può assumere lo stesso immaginario che partecipa a generarla.

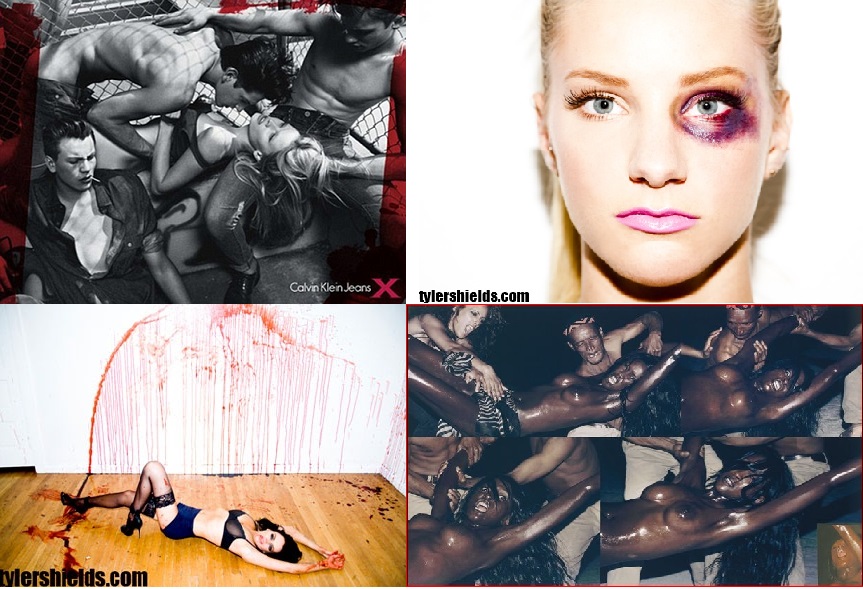

Così, l’industria della moda usa la violenza come elemento glamour in campagne pubblicitarie simili a immagini pornografiche gratuitamente violente, alludendo a femminicidi, mutiliazioni, stupri di gruppo.

Le campagne sociali usano invece rappresentazioni della violenza vissuta sempre passivamente, dipingendo donne deboli ed incapaci di reagire.

Occhi neri, lacrime, bocche cucite, donne rannicchiate in un angolo, annientate.

Senza mai cercare di comunicare la necessità di reagire, senza veicolare l’idea che le donne uccise, violentate, aggredite non sono vittime da salvare, ma ribelli da sostenere contro le imposizioni patriarcali incarnate da mariti, papponi, stalker, padri, datori di lavoro.

Spesso utilizzano la stessa retorica degli aggressori: le donne deboli e gli uomini forti, le lacrime e il trauma da una parte, il potere oscuro e virile dall’altra.

Riuscire a unire la visione sessualizzata e oggettivata femminile alla retorica della violenza sulle donne sembra essere il nuovo traguardo delle aziende italiane che iniziano ad affacciarsi a questo tipo di comunicazione nascondendo una semplice trovata di marketing dietro sproloqui etico-moralisti.

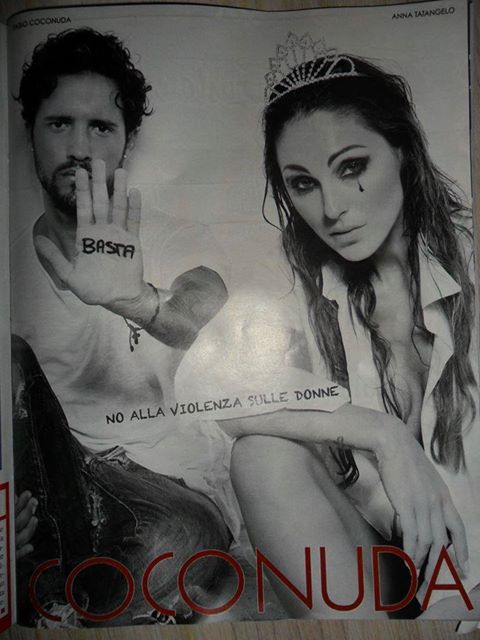

Dopo l’occhio nero di Yamamay che chiede di fermare il “bastardo” alle donne e “denunciare i violenti” ( a chi? con quali mezzi? una call to action, un‘esortazione fin troppo generica ), arriva la nuova campagna Coconuda, marchio di abbigliamento dall’immagine molto “sexy”, nel senso di attillata, scollata, slim, modelle bagnate da pioggia estiva e labbra tumide di desiderio.

Testimonial del marchio è Anna Tatangelo, cantante pop dall’alterna fortuna. E’ proprio lei il volto anche della campagna lanciata pochi giorni fa sulla pagina facebook della casa d’abbigliamento.

Rintracciabile già anche in versione cartacea che aggiunge alla composizione la scritta “no alla violenza sulle donne”

Quello che posa accanto a Anna Tatangelo è Fabio Coconuda, stilista del marchio. Sul palmo della mano ha scritto “Basta“, lo sguardo verso l’obiettivo, l’espressione mesta, quasi supplicante, simile a quella delle donne ritratte spesso in questo stato d’animo nelle campagne antiviolenza. Tatangelo invece è in primo piano, gambe nude, scollatura vedo non vedo, capelli sciolti, umidi. Una lacrima nera da pierrot sostituisce ed evoca il più comune occhio, sottolineandole lo sguardo, allo stesso modo di un kajal. In testa ha una coroncina, un diadema da principessa, da sposina, da favola.

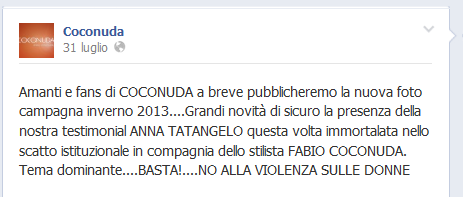

Sulla pagina facebook, il 31 luglio l’azienda scrive:

“Amanti e fans di COCONUDA a breve pubblicheremo la nuova foto campagna inverno 2013….Grandi novità di sicuro la presenza della nostra testimonial ANNA TATANGELO questa volta immortalata nello scatto istituzionale in compagnia dello stilista FABIO COCONUDA. Tema dominante….BASTA!….NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”

Se nella campagna Yamamay l’esortazione a denunciare era fin troppo vaga per essere efficace e il numero del Ministero delle Pari Opportunità appariva solo nel comunicato stampa, per quanto riguarda Coconuda, non c’è alcun rferimento ad una minima chiamata all’azione, si usa solo quello che ormai sembra essere esso stesso un lancio pubblicitario ( “no alla violenza sulle donne” ), per qualificare l’azienda come etica e attenta al sociale.

Così il lancio della collezione inverno 2013 sfrutta la timorata scia buona e giusta del dichiararsi contro la violenza sulle donne per vendere i propri prodotti, non di certo perchè questo aiuti in alcun modo la causa.

Anzi.

Le immagini parlano e dicono più di quello che le aziende dichiarano. Una giovane donna di conclamata avvenenza secondo i canoni normati, posa sensualmente, nel bianco e nero modaiolo più diffuso. Ha lo sguardo spaurito e innocente della stragrande maggioranza delle modelle, a cui viene richiesto di essere infantilizzate, lolitissime, bambine.

Le immagini parlano e dicono più di quello che le aziende dichiarano. Una giovane donna di conclamata avvenenza secondo i canoni normati, posa sensualmente, nel bianco e nero modaiolo più diffuso. Ha lo sguardo spaurito e innocente della stragrande maggioranza delle modelle, a cui viene richiesto di essere infantilizzate, lolitissime, bambine.

In testa calza un diadema principesco, che le dona la grazie della Regina delle Vittime.

Principessa anche quando subisce violenza? Principessa dell’aitante cavaliere alle sue spalle?Principessa, perchè?

A cosa serve rendere graziosa e “fashion” l’immagine del dolore delle donne vittime di violenza?

A vendere la collezione 2013, lo abbiamo già letto.

Cito dall’articolo di Enrica sulla campagna Yamamay:

“Fagocitata dal mercato, dal profitto, dal marketing, la violenza sulle donne diventa prodotto”.

E come tale si ritrova ingabbiata in rappresentazioni stereotipate tra le pose da avvenenza a buon mercato e la retorica commovente e ben poco risolutiva della compassione e della pena per le donne, per le vittime.

La “vittima” in sé, è una costruzione martirizzante santificata in quanto tale dalla cultura italica e poi stigmatizzata in fondo perché ad una vittima si trova sempre il modo di dire che ha partecipato al suo martirio, perché ha messo la minigonna, perché è scesa in piazza, perché ha bevuto.

E le vittime avvenenti, quelle belle, sono quelle che i giornali mettono in copertina, quelle che trovano spazio nei talk show del pomeriggio, che vengono mostrate in bikini a pochi giorni dalla morte su giornali più o meno autorevoli.

Quelle che vendono insomma, quelle che un’azienda decide di usare in una campagna pubblicitaria.

Ci sarà chi guardando questa campagna dirà che comunque in un Paese dove non c’è attenzione delle Istituzioni a queste tematiche, ben venga un’azienda che parlare usa una comunicazione anche di questo tipo.

Ma di che tipo è? E’ una comunicazione pubblicitaria che cerca di vendere prodotti, di aumentare i profitti.

Non di certo di fare comunicazione sociale o di lanciare una campagna attiva contro la violenza.

E questo ci fa più danno che non parlarne affatto, perchè rende la violenza l’ennesimo ambito di dominio del mercato sul corpo delle donne, sulle loro rappresentazioni. Inutile alimentare la teoria del “basta che se ne parli”, accettando così di svendere tra t shirt e

perizomi la serietà di un tema che merita ben altri interventi.

Accettare che la diffusione sui social network di qualche “like” a una foto che generalmente si pone contro la violenza mentre vende un marchio di abbigliamento sia un modo nuovo di affrontare la questione di genere è sostenere l’attivismo più blando e inutile.

“Liking isn’t helping” – mettere mi piace non è aiutare: bella campagna già tempo fa sottolineava come l’era dei social network abbia impoverito lo spirito di attiva iniziativa politica umana.

Mettere “mi piace” assolve le coscienze, rende liberi da impegnarsi davvero in una lotta reale. Allo stesso modo, accettare questo tipo di comunicazione pubblicitaria pulisce la coscienza di chi sente di non riuscire a comunicare se non in un salotto d’elite o chi non ha davvero tempo e voglia per preoccuparsi di non alimentare stereotipi e comportamenti sessisti.

A tutte quelle donne che violenza la subiscono, alle ragazzine che crescono in un mondo in cui anche la violenza è stereotipata e ha una principessa come protagonista, a quegli uomini violenti o futuri violenti, questa pubblicità cosa dice?

Che le donne, le principessine, piangono lacrime nere atteggiandosi a gattine e gli uomini non possono fare altro che annichilirsi per combattere la violenza maschile. Ringraziamo.

Innalzare il livello di consapevolezza degli stereotipi, del loro stretto legame con lo svilimento, l’oggettivazione e la potenziale violenza sulle donne passa anche dal rifiutare questo tipo di comunicazioni aziendali capaci di vendere violenze e femminicidi come fossero mutande e jeans. Perchè se non accettiamo una donna ridotta a culi, tette, bocche aperte, non c’è motivo di farlo quando si è ridotte a occhi neri, lacrime da principessa, profitti.